编者按:沙场点兵,的卢飞快。在近期举行的“2021北京泌尿肿瘤青年论坛暨泌尿肿瘤年终盘点”会议上,来自中山大学肿瘤防治中心的董培教授总结了2020年度中国肾癌临床研究进展。过去的一年里,中国学者在肾癌领域发表相关论文1076篇,在诊断、多学科联合治疗、药物系统治疗、外科治疗等多个领域均有可圈可点的研究成果。

2020年中国共发表第一作者和通讯作者肾癌相关论文1076篇,排名前三位的中心分别为:华中科技大学(38篇),北京大学(33篇),南京医科大学(32篇)。前三位刊物分别为:FRONTIERS IN ONCOLOGY(IF:4.848,54篇),ONCOLOGY LETTERS(IF:2.311,29篇),JOURNAL OF CANCER(IF:3.565,28篇)。泌尿重点期刊发表论文:EUROPEAN UROLOGY(IF:18.728,2篇),CANCER RESEARCH(IF:9.727,2篇),CANCER(IF:5.772,3篇)。

下面我们从诊断、系统药物研究、多学科联合治疗、外科手术四方面关注几项研究结果。

【诊断】PSMA PET/CT术前评估肾透明细胞癌原发灶恶性程度(Eur J Nucl Med Mol Imaging;通讯作者:南京大学鼓楼医院 郭宏骞教授)

这是一项单中心回顾性研究,旨在评估68Ga-PSMA-11 PET/CT图像参数对于肾透明细胞癌(ccRCC)原发灶病理特征的区分效果。

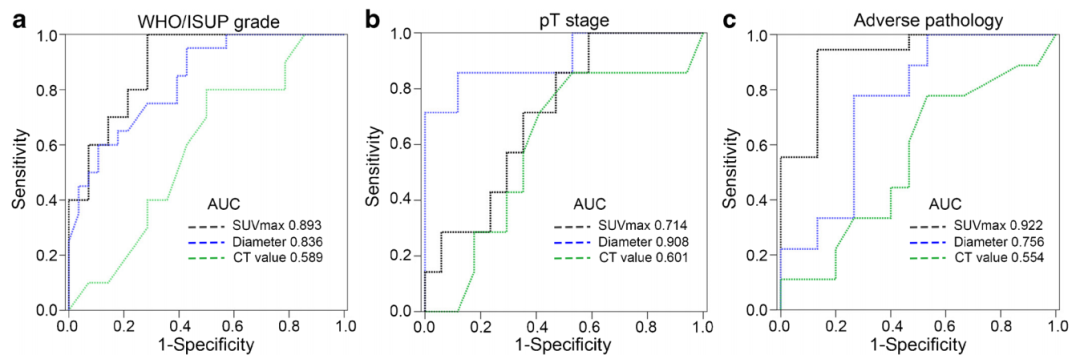

方法:对比ccRCC患者的术前68Ga-PSMA-11 PET/CT图像参数(最大肿瘤直径、平均CT值和最大标准摄取值(SUVmax)参数)和术后病理特征(WHO/ISUP分级和不良病理特征如肿瘤坏死或肉瘤样或横纹肌样特征)。

图1:影像-病理匹配案例。a. 最大径4.3 cm, WHO/ISUP 1级, pT1b; b. 最大径4.4 cm, WHO/ISUP 4级, pT1b

图2:影像参数区分病理特征的ROC曲线图

结论:68Ga-PSMA-11 PET/CT图像参数可以有效地区分肾透明细胞癌的恶性病理特征(WHO/ISUP等级和不良病理特征)。

点评:术前评估肾癌原发灶的恶性程度有助于手术方式选择和治疗方案制定。既往研究表明肾透明细胞癌新生血管表达前列腺特异性膜抗原(PSMA)。近几年,一些研究使用68Ga-PSMA PET/CT评估肾癌转移灶,并证实具有良好的诊断效果。本研究率先使用68Ga-PSMA-11 PET/CT评估肾透明细胞癌(ccRCC)原发灶的病理特征,并证实PET参数SUVmax和WHO/ISUP、不良病理特征呈显著正相关,具有较高的敏感性和特异性。这有助于肾透明细胞癌患者的术前风险分层和治疗决策。

【系统药物研究】Vorolanib(CM082)联合依维莫司治疗晚期透明细胞肾癌的I期研究(EBioMedicine;通讯作者:北京大学肿瘤医院 郭军教授)

Vorolanib(X-82,CM082)是一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂。这项研究旨在评估 vorolanib联合依维莫司的耐受性、安全性、药代动力学和抗肿瘤活性。

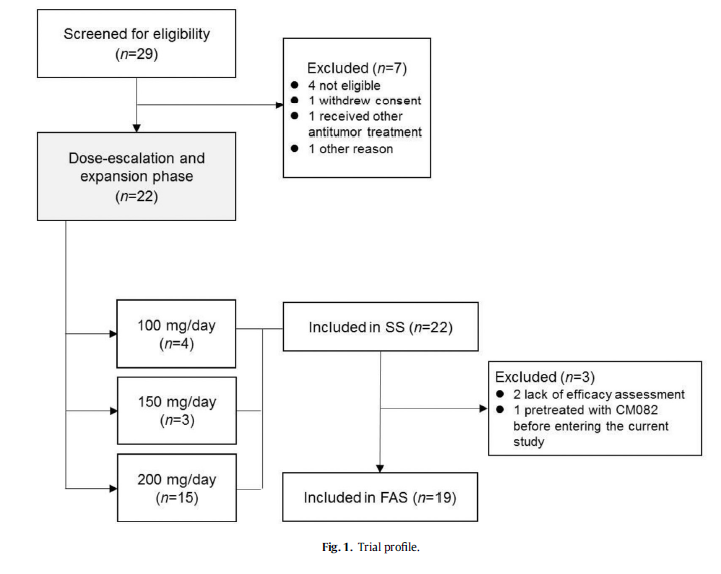

方法:共纳入22名至少接受过一线靶向治疗的经组织学或细胞学证实为晚期肾癌患者。采用传统的3+3剂量递增原则,vorolanib(100、150、200 mg qd剂量递增)联合依维莫司 5mg qd 治疗直至疾病进展或出现不可耐受毒性(28天为一个周期)。

图3:研究设计

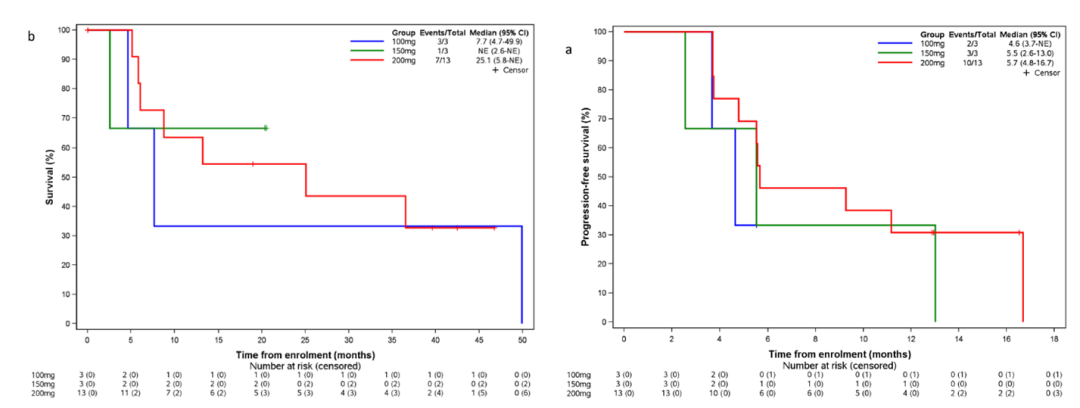

结果:22名患者(100 mg 4例, 150 mg 3例, 200 mg 15例) 中,只有一名vorolanib 200 mg队列中的患者出现剂量限制性毒性(4级血小板减少症),并且尚未达到最大耐受剂量(MTD)。最常见的与治疗相关的不良事件为蛋白尿(100%)、白细胞减少症(77%)、高胆固醇血症(77%)、高低密度脂蛋白血症(68%)、高甘油三酯血症(64%)、高血糖(59%)和疲劳(55%)。大多数为1-2级不良反应、3级以上不良反应多见于200mg队列。Vorolanib表现为Cmax和AUC随剂量递增呈比例增加,并且终末半衰期短(4.74±1.44 至12.89±7.49 h)。各队列患者的依维莫司药代动力学参数相似。19例可评估患者中,ORR和DCR分别为32%(n=6, 95%CI:13~57%)和100%(95%CI, 82~100%)。

结论:vorolanib 200 mg qd联合依维莫司5 mg qd方案具有治疗潜力。该联合治疗方案对RCC患者疗效评估正在进一步研究中(NCT03095040)。

图4:三种剂量的OS率和PFS率

点评:本研究采用Vorolanib(CM082)联合依维莫司治疗二线晚期透明细胞肾癌,19例可评估患者中,ORR和DCR分别为32%(n=6, 95%CI, 13-57%)和100%(95%CI, 82-100%)。基于该I期研究的良好数据,后期开展的多中心随机双盲对照III期研究共纳入患者近400例,该研究即将揭盲,目前的研究数据相当令人鼓舞。最终研究结果可能会在今年揭晓,这项研究是近年来中国肾癌领域内的首个大型随机双盲对照III期研究,预示着国内的肾癌临床研究已经实现了多学科协作,意义更加重大。

【多学科联合治疗】转移性肾癌TKI药物联合立体定向放疗(SBRT)的生存分析(Am J Clin Oncol;通讯作者:中山大学附属肿瘤医院 周芳坚教授)

转移性肾癌单纯TKI药物疗效有限,该研究拟评估转移性肾癌在TKI药物治疗基础上,联合转移病灶SBRT治疗的生存获益。

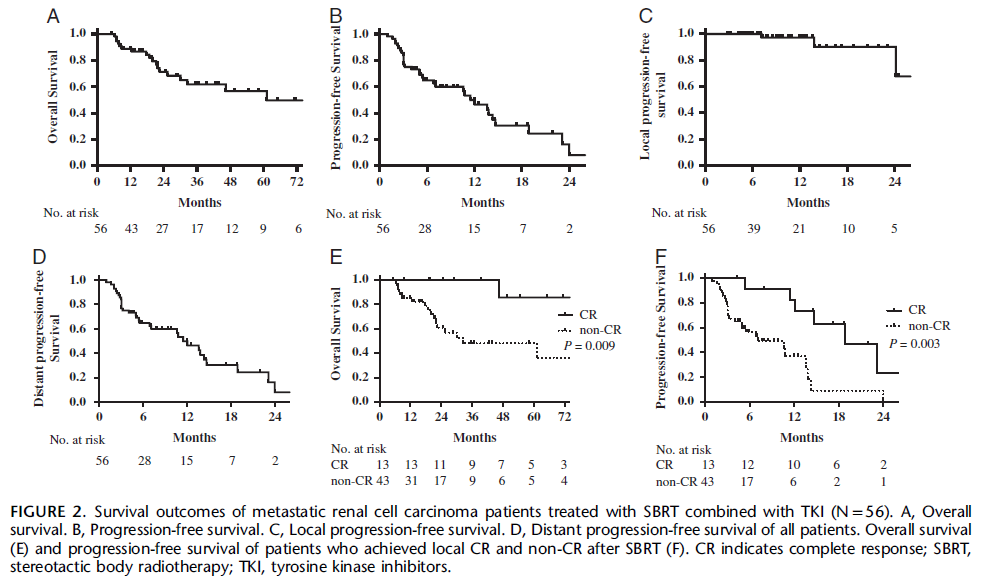

方法:2015年9月至2018年9月,56例接受TKI治疗的转移性肾癌患者,对103个不能切除的病灶进行SBRT治疗。分别有24例和32例患者在TKI耐药前和耐药后接受放射治疗。评估总生存时间和无疾病进展时间。

结果:IMDC低、中、高危风险评分患者分别为10例、32例和12例。中位随访时间为21.7个月,中位总生存率为61.2个月。PFS中位数为11.5个月,SBRT的2年局控率为94%。TKI耐药前接受放疗的患者中,16例(34%)病灶达到完全缓解(CR)。而TKI耐药后接受放射治疗的患者中,只有4例(7%)病灶达到CR。CR组PFS时间(18.9个月)显著高于对照组(7.1个月)。CR组5年总生存率为86%,非CR组为48%(P = 0.010)。仅4例(7%)患者出现3级毒性反应。

结论:转移性肾癌在TKI治疗基础上联合SBRT治疗安全,并可能改善mRCC生存。TKI耐药前接受放疗的患者有更高的CR率。良好的局控可能会转化为生存受益。

图5:SBRT联合TKI治疗mRCC患者的生存结局

点评:转移性肾癌单纯TKI治疗疗效有限,5年生存率仅10%。肾癌基因异质性导致不同转移部位对于药物疗效差异。本研究回顾性分析了单中心转移性肾癌TKI联合局部病灶SBRT放疗的疗效。结果证实联合治疗可显著提高患者整体疗效。特别对与TKI药物敏感患者采用TKI联合局部病灶的SBRT治疗,具有更高的局控率和生存时间。该研究结果提示,转移性肾癌系统药物有效控制的基础上,联合局部病灶的SBRT治疗,可有效提高患者生活质量,改善生存。

【外科治疗】机器人下腔静脉切除术对比机器人下腔静脉切开取栓术治疗II级下腔静脉癌栓:手术决策模型以及多中心结果分析(Eur Urol;中国人民解放军总医院 张旭教授)

该研究为多中心回顾性研究,旨在对比机器人下腔静脉切除术和机器人下腔静脉切开取栓术治疗II级下腔静脉癌栓的疗效差别,并制订下腔静脉切除的术前决策模型。

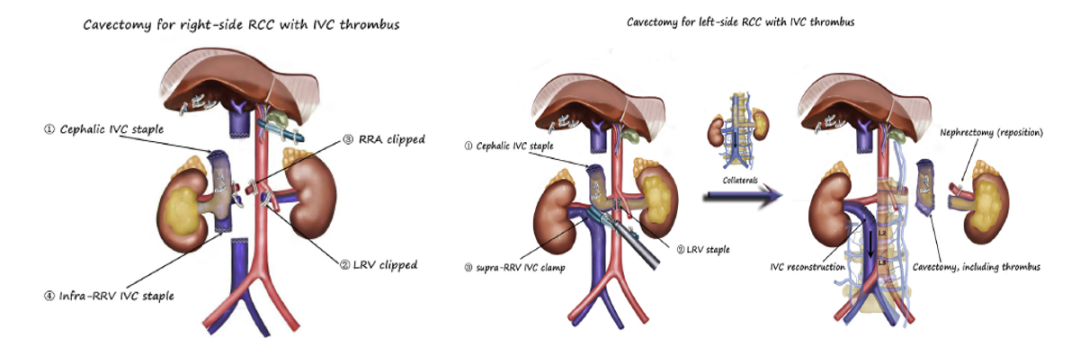

方法:研究纳入2013年6月至2019年1月国内8家泌尿外科的90例肾癌伴II级下腔静脉癌栓病例,其中行机器人下腔静脉切除术30例,机器人下腔静脉切开取栓术60例。根据术前下腔静脉癌栓的影像学特征制订不同的手术策略。下腔静脉切开取栓术的手术方法为经典的切开下腔静脉、切除瘤栓后缝合重建下腔静脉。下腔静脉切除术主要在有广泛下腔静脉壁侵犯并且建立了充分的代偿性侧支循环的病例中实施。对于右侧病例,肝静脉下方至右肾静脉水平下方的下腔静脉被节段性切除。对于左侧病例,下腔静脉切除范围为右肾静脉上方至肝静脉以下,并且重建远心端下腔静脉以保证右肾静脉回流。收集并且分析患者的基本资料、围手术期以及随访数据。

图6:右侧/左侧RCC癌栓下腔静脉切除术示意图

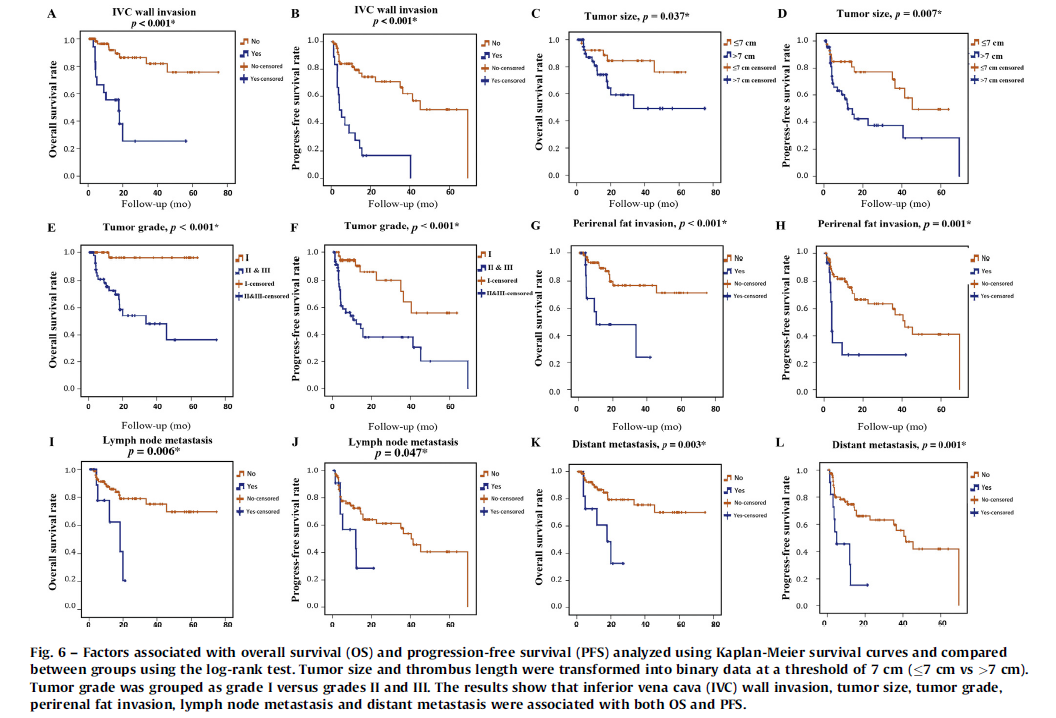

结果:所有手术均顺利完成,无中转开放。相比于下腔静脉切开取栓术,下腔静脉切除术的中位手术时间(268 vs 190 min)和失血量(1500 vs 400 ml)均明显升高(P值均小于0.001)。中期随访显示下腔静脉侵犯是无进展生存和总体生存的危险因素。对于适合的肾癌伴II 级下腔静脉癌栓病例,机器人下腔静脉切开取栓术或机器人下腔静脉切除术均可以作为一种可选择的微创手术方案。选择行下腔静脉切开取栓或者下腔静脉切除主要取决于术前下腔静脉癌栓的影像学特征,包括下腔静脉壁是否受侵犯,原发肿瘤的侧别以及侧支循环建立的程度等,进一步需要大样本量和长期随访的研究。

结论:本研究证实了机器人手术治疗II级下腔静脉癌栓是安全且可行的。术前影像评估对于制定正确的手术策略至关重要。

图7:下腔静脉壁浸润、肿瘤大小、肿瘤分级、肾周脂肪浸润、淋巴结转移和远处转移与OS和PFS均相关

点评:本研究为解放军总医院张旭团队机器人辅助肾癌下腔静脉癌栓系列的第四篇欧洲泌尿外科论文,从最早的定义左右不同侧别手术策略的创新,到后来的基于肠系膜上动脉解剖,将左侧0级癌栓分为0a和0b,对于肝后段下腔静脉癌栓的解剖认识,根据第一肝门和第二肝门的解剖位置,制定不同手术策略。最终成功挑战机器人辅助下IV级癌栓。2020年的这篇文章则重点介绍了基于术前影像评估制定机器人II级癌栓下腔静脉离断术的手术策略。根据术前下腔静脉癌栓的影像学特征,包括下腔静脉壁是否受侵犯,原发肿瘤的侧别以及侧支循环建立的程度选择不同治疗策略可以取得良好的疗效。期待未来该团队更多关于机器人腔静脉癌栓的系列文章。

硕士生导师,副主任医师

中南大学-哈佛大学联合培养博士

中山大学肿瘤防治中心肾癌单病种专家

中山大学肿瘤防治中心泌尿科主诊教授

中国临床肿瘤学会(CSCO)青委常委委员

广东省保健协会免疫治疗分会副主任委员

广东省抗癌协会泌尿生殖系委员会委员

广东省医师协会泌尿生殖委员会委员

广东省泌尿生殖协会泌尿肿瘤学分会委员

擅长:泌尿肿瘤的综合治疗,肾癌全程管理专家,微创保肾治疗复杂性肾肿瘤,高危肾癌的手术及术后辅助治疗,腹膜后复杂肿物的手术治疗

京公网安备 11010502033352号

京公网安备 11010502033352号